親知らずのあたりに痛みや腫れなど、何らかの異常が感じられたら抜歯という言葉が頭をよぎることでしょう。親知らずといえばいつかは抜かなければならない歯、という認識が広がっているため、そのときがくるのを大きな不安を抱えながら待っている人も少なくありません。しかし、実際は抜かなくてもいい親知らずもあります。本記事では親知らずの抜歯の判断基準や抜く場合のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

親知らずとは

はじめに、親知らずとはどのような歯なのか、なぜ生えてくるのかなど、親知らずに関する基本事項を確認しておきましょう。

はじめに、親知らずとはどのような歯なのか、なぜ生えてくるのかなど、親知らずに関する基本事項を確認しておきましょう。

親知らずの基本事項

親知らずは、前から数えて8番目に位置する、最後に生えてくる永久歯です。専門的には智歯(ちし)や第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)と呼ばれており、解剖学的には6番目や7番目の奥歯と大差はありません。生えてくる本数も上下左右の合計で4本なので、切歯や犬歯、小臼歯とも変わりはないのです。それにも関わらず、なぜ親知らずはさまざまなトラブルを引き起こす原因になるのでしょうか。その理由は、親知らずの生えてくる時期や生え方がそのほかの永久歯とは異なる点にあります。

永久歯列は一般的に、12歳くらいで完成するといわれています。12歳は前から7番目の第二大臼歯が生えてくる時期で、上下左右の合計で28本の永久歯が生えそろうことになるからです。先ほど、親知らずは6番や7番と同じ大臼歯と述べましたが、それはあくまで解剖学的な観点からの認識であり、一般的には7番までを実用的な永久歯ととらえている点に注意しましょう。ちなみに、親知らずが生えてくるのは20歳前後であるため、その頃には顎の成長もほぼ完了しています。

親知らずの特徴としてもうひとつ強調しておかなければならないのが、生えてくる本数に個人差がある点です。親知らずが4本すべてしっかりと生えてくる人もいれば、生涯1本も生えてこない人もいます。これはそのほかの永久歯と大きく異なる点といえるでしょう。

親知らずの生える理由

そこで気になるのが親知らずが生える理由です。結論からいうと、親知らずも永久歯のひとつであるため、特別な異常が認められなければ、顎の骨から萌出します。顎の骨の中に歯胚(しはい)ができて発育が進み、口腔内に露出するプロセスは、第一大臼歯や第二大臼歯と何ら変わりはないのです。けれども、親知らずはいくつかの理由で萌出が阻害されやすくなっている点に注意しなければなりません。

親知らずの萌出は、主にスペースが不足していることで阻害されます。具体的には、顎の骨が小さいことが原因で、親知らずが生えてくるスペースが不足してしまうのです。日本人は特に顎の骨が小さいので、親知らずが生える本数も欧米人より少なくなる傾向にあります。そして、顎の骨のスペース不足は、親知らずの生え方にも大きな影響を与えることになります。詳細は後段で解説します。

親知らずの生え方

普通の永久歯の生え方は、基本的に1種類しかありません。それはまっすぐ生えているタイプの生え方です。一方、親知らずにはまっすぐ生える以外にも、横向きに生えている、歯茎に埋まっている、逆向きに生えているという3つのタイプの生え方も存在しています。

普通の永久歯の生え方は、基本的に1種類しかありません。それはまっすぐ生えているタイプの生え方です。一方、親知らずにはまっすぐ生える以外にも、横向きに生えている、歯茎に埋まっている、逆向きに生えているという3つのタイプの生え方も存在しています。

まっすぐ生えているタイプ

歯が垂直方向に真っすぐ生えている親知らずです。親知らずの理想的な生え方で、周囲の歯や組織に悪影響を及ぼしにくいといえるでしょう。上下の親知らずがともにまっすぐ生えている場合は、噛み合わせにも参加できるため、そしゃく能率の向上にもつながります。けれども、顎の骨が小さい日本人では、このタイプがマイナーであることはいうまでもありません。

横向きに生えているタイプ

日本人の親知らずでよく見られるのが横向きや斜めを向いて生えているタイプです。親知らずがむし歯や歯周病になっていたり、顎が腫れていたりする場合は、このタイプに当てはまることでしょう。横向きや斜めを向いている親知らずは、第一に歯磨きがしにくいです。歯ブラシを適切に当てることが難しく、磨き残しが多くなります。その結果、歯垢や歯石がたまるようになり、むし歯菌や歯周病菌が繁殖します。

また、このタイプの親知らずは噛み合わせに参加していないだけでなく、手前の歯を圧迫して歯並びを悪くしたり、むし歯を広げたりするリスクも高いため、十分な注意が必要です。

歯茎に埋まっているタイプ

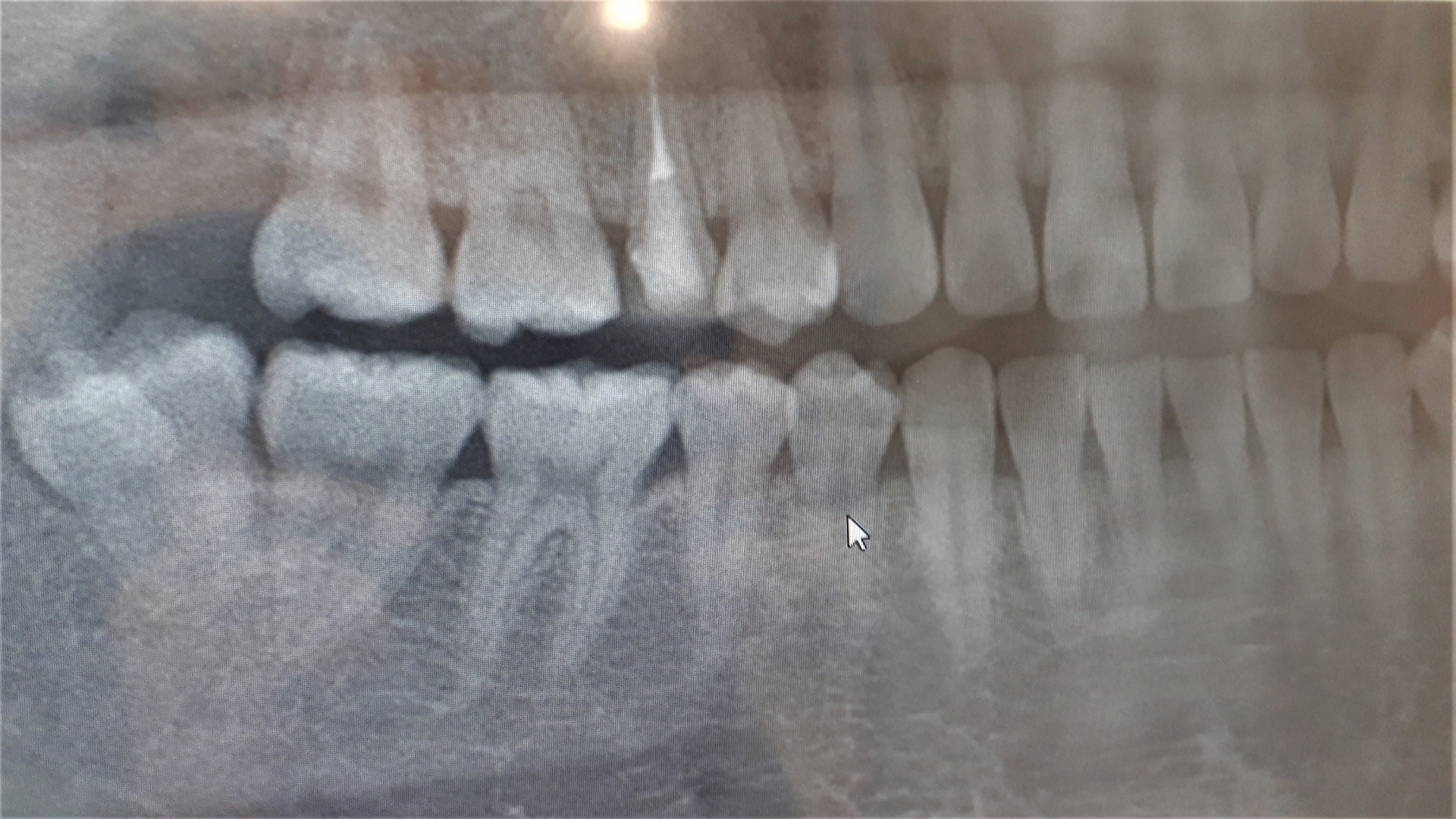

歯茎に埋まっているタイプは、完全埋伏(かんぜんまいふく)といいます。歯の頭の部分である歯冠が口腔内に露出していないため、肉眼でその存在を確認することは不可能です。レントゲン撮影を行ったときに初めて親知らずの存在と埋まり方を確認することができます。

このタイプの親知らずは、基本的にむし歯や歯周病のリスクはありません。なぜなら口腔細菌に曝される機会がないからです。けれども、何らかの理由で嚢胞が形成されたり、手前の歯を圧迫したりするリスクは存在しています。実際、歯茎に埋まっているタイプの親知らずがトラブルの原因となることも珍しくないのです。

逆向きに生えているタイプ

親知らずが顎の骨の中で逆向きに埋まっているタイプです。上段の歯茎に埋まっているタイプと同じように、むし歯や歯周病のリスクは低いですが、嚢胞が形成されたり、周囲の歯や組織に悪影響を及ぼしたりすることはあるため、定期的に経過を見る必要があります。稀にではありますが、親知らずが逆向きで移動して、顎にトラブルを引き起こすケースも見られます。

親知らずを抜いた方がよい場合と抜かなくてよい場合

冒頭でも述べたように、親知らずには抜いた方がよいものと抜かなくてもよいものとがあります。ここではどのような場合に抜いた方がよいのか、逆にどのような場合には抜かなくてよいのかを解説します。

冒頭でも述べたように、親知らずには抜いた方がよいものと抜かなくてもよいものとがあります。ここではどのような場合に抜いた方がよいのか、逆にどのような場合には抜かなくてよいのかを解説します。

抜いた方がよい場合

以下のような状態になっている場合、その親知らずは抜いた方がよいでしょう。

・むし歯になっている

親知らずが中等度以上のむし歯になっている場合は、抜歯をした方がよいといえます。親知らずは清掃性が悪いことから、むし歯治療を行っても再発するリスクが高いです。そうした効果の薄いむし歯治療を繰り返すのであれば、抜歯をした方が予後も良くなると判断するケースは少なくありません。親知らずのむし歯が軽度の場合は、抜かずにむし歯治療を行うこともあります。歯を少し削ってコンポジットレジンで修復できる程度のむし歯なら、抜かずに残した方が予後も良くなるのです。ただし、その判断はあくまでケースバイケースとなるため、軽度のむし歯だからといって抜歯を回避できるとは言い切れません。

・手前の歯の根を溶かしている

親知らずが原因で起こるトラブルに、手前の歯の根を溶かす現象があります。親知らずが手前の歯を圧迫することで歯根が吸収されていくもので、完全埋伏のケースで見られやすいです。このトラブルが深刻なのは、ダメージを受けるのが手前の奥歯である点です。歯根吸収が起こると、重要な役割を果たす奥歯を失うことになりかねないため、この症状が認められた場合は、親知らずの抜歯を早期に行う必要が出てきます。

・腫れや痛みが続いている

親知らずやその周囲の歯茎、あるいは顎が広範囲に腫れて、痛みが続いているような場合は、炎症反応を抑えたうえで抜歯をすることになります。その状態を放置していると、より深刻な症状・病気へと発展しかねないことから、診察も早期に受けるようにしましょう。

抜かなくてよい場合

逆に、親知らずが以下のような状態の場合は、抜かなくてもよいと判断されることが多いようです。

・正しく生えている

まっすぐきれいに生えている親知らずは、口腔のトラブルを引き起こすリスクが低いです。歯磨きがしやすく、むし歯や歯周病にもなりにくいでしょう。仮に噛み合わせに参加していなかったとしても、正しく生えている親知らずは、歯を失ったときの移植歯やブリッジの支台歯としても活用できるため、抜歯する必要はありません。

・歯列矯正治療で正しい位置に動かせる

親知らずの抜歯は、歯列歯列矯正治療を始めるタイミングで行うことが多いようです。これは親知らずがその時点でむし歯や歯周病にかかっていたり、手前の歯を圧迫したりしていなかったとしても、歯列矯正治療の妨げとなることが予想される場合は、あらかじめ抜いてしまいます。そうすることで歯を動かしやすくなるだけでなく、歯列矯正後の後戻りや歯並びの悪化を防ぐことにつながります。ですから、歯列矯正の治療計画には、親知らずの抜歯が盛り込まれることがとても多いです。

・完全に埋まっている

親知らずが完全に埋まっている場合は、特別な理由がない限り抜歯することはありません。周囲の歯に悪影響を与えず、嚢胞が形成されることもない親知らずを抜くことは、あまり意味がないからです。そうした親知らずは、生涯抜かずに済むことも多いです。

親知らずを抜く場合のメリットとデメリット

親知らずを抜歯する際には、さまざまなメリットとデメリットが存在します。以下に詳しく解説していきましょう。

親知らずを抜歯する際には、さまざまなメリットとデメリットが存在します。以下に詳しく解説していきましょう。

親知らずを抜くメリット

親知らずを抜くことで得られるメリットは以下のとおりです。

・腫れや痛みの解消

現在、親知らずが原因で腫れや痛みが生じている場合、抜歯によってこれらの症状を速やかに改善できます。むし歯や歯周病に罹患している親知らずを抜くことで、時間をかけた治療を行わずに病気を根本的に治療できるのです。多くの患者さんにとって、これは大きなメリットといえるでしょう。

・周囲の歯の保護

親知らずの生え方が悪い場合、手前の歯を圧迫したり、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼしたりすることがあります。このような親知らずを抜歯することで、周囲の歯の健康を守ることができます。

・むし歯や歯周病のリスク低減

親知らずの存在によって口腔内の清掃性が低下している場合、抜歯によって手前の歯の歯磨きがしやすくなります。また、親知らずを抜くことで、むし歯や歯周病が周囲の歯に波及するリスクを減らすことができます。

・口臭の改善 清掃が難しい親知らずには、歯垢や歯石が溜まりやすく、細菌が繁殖しやすい環境となります。特に、歯周病菌が産生するメチルメルカプタンなどの揮発性硫化物は、強い口臭の原因となります。清掃性の悪い親知らずを抜歯することで、口腔内の衛生状態が改善され、口臭が生じにくくなります。

親知らずを抜くデメリット

一方で、親知らずの抜歯にはいくつかのデメリットも存在します。

・痛みや腫れをともなう

親知らずの抜歯後は、一時的な痛みと腫れが生じることがあります。抜歯中は局所麻酔の効果により痛みを感じませんが、麻酔が切れた後に症状が現れることがあります。多くの場合、2~3日で症状は軽減しますが、1週間以上痛みや腫れが続く場合は、医師に相談する必要があります。

・術中や術後の感染リスク

親知らずの抜歯では、歯茎を切開したり顎の骨を削ったりする外科的処置が必要な場合があります。このような場合、術中・術後の感染リスクに注意が必要です。上顎の親知らずを抜歯する際は、上顎洞との交通が生じる可能性があります。また、回転切削器具の使用により、皮下気腫を発症するリスクもあります。

・将来的な歯の代替オプションの喪失

健康な親知らずは、将来的にほかの歯を失った際の移植歯やブリッジの支台歯として活用できる可能性があります。親知らずを抜歯することで、このようなオプションを失ってしまうことになります。

親知らずを抜かない場合のケアの方法

親知らずを抜歯せずに残す場合、適切なケアが必要不可欠です。ここでは、効果的なケア方法を紹介します。

親知らずを抜歯せずに残す場合、適切なケアが必要不可欠です。ここでは、効果的なケア方法を紹介します。

歯ブラシによるケア

親知らずのケアにおいて、最も基本となるのは歯ブラシを用いたケアです。適切な歯磨き方法を習得し、毎日プラークを完全に除去できるように心がけましょう。

まず、歯ブラシは毛先が開いていないものを選び、毛の硬さは普通かやわらかめのものが適しています。歯磨きの際は、歯ブラシを歯面に対して45度の角度で当て、歯と歯茎の境目に沿って小刻みに振動させるようにします。このとき、歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に軽く押し当てることで、歯周ポケット内のプラークも除去できます。

親知らずは奥まった位置にあるため、歯ブラシの後方部分を用いて丁寧に歯磨きを行います。歯の表面だけでなく、歯と歯の間や歯の裏側も念入りに磨くことが大切です。

歯磨きは、起床時と就寝前、そして毎食後に行うのが理想的です。これにより、口腔内の衛生状態を良好に保ち、むし歯や歯周病のリスクを減らすことができます。

タフトブラシによるケア

親知らずは位置や生え方によって、通常の歯ブラシだけでは汚れを完全に取り除くことが難しい場合があります。このような場合、ヘッドが一束のみのワンタフトブラシを併用することで、親知らずの裏側や隣接する歯との接触面などのクリーニングが容易になります。また、歯間の汚れについては、デンタルフロスや歯間ブラシなどの専用器具を用いてケアするのが効果的です。

編集部まとめ

親知らずには、抜歯が必要なものと、そのまま残しても問題ないものがあります。むし歯や歯周病に罹患していたり、周囲の歯や歯茎に悪影響を及ぼしていたりする親知らずは、抜歯が推奨されます。一方、正常な位置に生えており、痛みや腫れなどの症状がない親知らずは、必ずしも抜歯する必要はありません。ただし、親知らずの状態を正確に判断できるのは歯科医師のみです。そのため、自分の親知らずに関する疑問や抜歯の必要性について気になる場合は、まずは歯科医院を受診し、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

親知らずには、抜歯が必要なものと、そのまま残しても問題ないものがあります。むし歯や歯周病に罹患していたり、周囲の歯や歯茎に悪影響を及ぼしていたりする親知らずは、抜歯が推奨されます。一方、正常な位置に生えており、痛みや腫れなどの症状がない親知らずは、必ずしも抜歯する必要はありません。ただし、親知らずの状態を正確に判断できるのは歯科医師のみです。そのため、自分の親知らずに関する疑問や抜歯の必要性について気になる場合は、まずは歯科医院を受診し、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

参考文献