顎の骨に発生する腫瘍である顎骨腫瘍についてご存じでしょうか? この記事においては、顎骨腫瘍とはどのような症状であるのかや、症状の原因、診断方法や治療方法など、顎骨腫瘍について詳しく解説していきます。

顎骨腫瘍が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

顎骨腫瘍の基礎知識

- 顎骨腫瘍とはどのような疾患ですか?

- 顎骨腫瘍(ガクコツシュヨウ)は、顎の骨に発生する腫瘍全般を指します。腫瘍とは、体内の組織に何らかの異常が生じてしまい、細胞が過剰に増殖してできる塊のことです。 腫瘍には、増殖が緩やかであり健康面に強い悪影響を及ぼしにくい良性腫瘍と、周囲の細胞を取り込みながら急速に増殖し、場合によっては遠隔の組織に転移などを引き起こして重大なトラブルを引き起こす悪性腫瘍があります。顎骨腫瘍にも良性のものと悪性のものがあり、良性腫瘍にはエナメル上皮腫や歯牙種などがあり、悪性の場合は扁平上皮がんや骨肉腫などと呼ばれる種類があります。 良性と悪性のどちらの場合でも自然に治ることはなく、放置をしていると時間経過とともに大きくなっていくため、良性であっても進行度合によっては歯や顎に悪影響を及ぼします。

また、良性であっても悪性に変化する場合があり、早期の診断や治療が重要です。

- 顎骨腫瘍の原因を教えてください

- 顎骨腫瘍は、元々ある細胞に何らかの異常が生じて引き起こされるもので、はっきりとした原因については解明されていません。

細胞が持つ遺伝子の変異などが発症に関係していると考えられていますが、原因については現在も研究が進められています。 顎骨腫瘍を引き起こすリスク要因としては遺伝的な要因や、喫煙や飲酒などの習慣、そして放射性治療による被ばくなどが挙げられ、義歯による摩擦など口腔内に刺激を受けやすい状態が続くことでも顎骨腫瘍が発症しやすくなると考えられています。

- 顎骨腫瘍になるとどのような症状が現れますか?

- 顎骨腫瘍は、どの部位に腫瘍が発生するかによって症状が異なります。 良性の場合でも、歯が生えている部分の近辺に腫瘍が形成される場合は、歯がグラグラとしたり、場合によっては抜けてしまうことがあり、歯並びや噛み合わせに大きな影響を与える可能性があります。 悪性の場合は腫瘍が大きくなる速度が速く、健康な顎の骨が破壊されたり、周囲の組織が圧迫されたりすることによって、痛みやしびれ、出血などの症状が引き起こされやすいです。

また、悪性の場合は頸部リンパ節に転移するリスクが高く、首に腫れやしこりが生じることもあります。

- 顎骨腫瘍をセルフチェックで見つけることはできますか?

- 顎骨腫瘍はセルフチェックで見つけることが難しい症状です。その理由として、顎骨腫瘍は目視で確認することができない骨にできる腫瘍であるため、見た目での判断がしにくいためです。

骨にできる腫瘍であることから、しこりとして判断することも難しく、特にゆっくりと増大する良性腫瘍の場合は、なかなか症状に気が付かない可能性もあります。 顎の一部が腫れているような気がする、ぶつけたわけではないのに痛みが続くといったような症状がある場合は、早めに歯科口腔外科をはじめとした医療機関での診療を受けるようにしましょう。 また、腫瘍が拡大すると歯並びの変化や歯の根っこの腫れなどが生じることがあるため、定期的に歯科検診を受けるようにしておくと、病気の早期発見につながりやすいといえるでしょう。

顎骨腫瘍の治療

- 顎骨腫瘍はどのように検査や診断が行われますか?

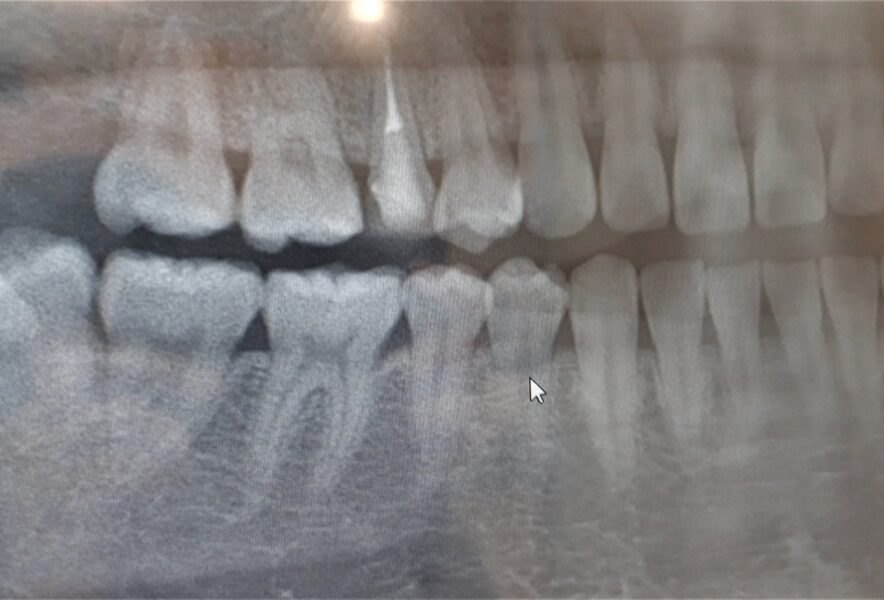

- 顎骨腫瘍の検査としては、まずはじめに視診や触診、レントゲンやCTなどによる画像検査を行い、気になる症状の原因を調べていきます。 腫瘍が認められる場合は細胞を採取して顕微鏡によって観察を行う病理検査を実施し、良性なのか悪性なのかを診断します。 また、腫瘍が悪性と診断される場合には、全身への転移などを調べるために、PET検査や腫瘍マーカーなどによる血液検査が行われることもあります。

- 顎骨腫瘍が疑われる際は何科を受診するのがよいでしょうか?

- 顎骨腫瘍は、歯や顎といった口腔組織の外科治療を専門的に取り扱う歯科口腔外科か、頭頚部の診療を専門的に行う耳鼻咽喉科で診療を受けることができます。

顎骨腫瘍は歯並びや歯の脱落などのトラブルにつながる可能性があるため、歯科口腔外科で歯と顎の全体的な診療を受けることをおすすめします。

- 良性腫瘍の場合に行われる治療方法を教えてください

- 良性の顎骨腫瘍は、手術による腫瘍の切除が基本です。ただし、自覚症状が特に出ていないようなケースであれば、無理に手術をするのではなく経過観察となる場合もあります。

良性の場合は腫瘍そのものを切除してしまえば基本的に症状は軽快しますが、再発を防ぐために腫瘍の周辺組織も一緒に切除することもあります。

また、腫瘍を摘出した顎の骨は時間経過によって再生がみられますが、手術によって骨の再生を妨げる瘢痕組織ができてしまうことがあり、これを除去する処置が行われる場合もあります。 腫瘍が大きく、切除によって口腔機能の低下や顔貌の変化が生じてしまうような場合には、骨の移植や、人工物による再建術が行われるケースもあります。

- 悪性腫瘍の場合に行われる治療方法を教えてください

- 悪性の顎骨腫瘍に対する治療についても、腫瘍の摘出が基本となりますが、悪性の場合は周囲の組織に転移している可能性が高いため、顎骨の切除など広範囲の組織を除去する治療が検討されます。

また、頸部リンパ節など離れた場所に転移を引き起こしてしまっている場合は、転移先の組織も摘出が必要です。 さらに悪性腫瘍の場合は腫瘍を摘出した後の再発を防ぐため、抗がん剤や放射線治療などを組み合わせた化学療法が用いられる場合もあります。

場合によっては、定期的に腫瘍マーカーなどの検査を受けながら、転移や再発のリスクが解消されたと判断されるまで治療が継続されます。 摘出する範囲も良性の場合より大きくなりやすいため、再建手術が必要になるケースも多いといえるでしょう。

- 顎骨腫瘍が治療後に再発することはありますか?

- 顎骨腫瘍は、良性と悪性のどちらの場合でも再発の可能性があります。

良性の場合は、特にエナメル上皮腫で再発が多いとされ、治療を行った後も長期的な経過観察が必要とされています。 治療の際にできる限り多く顎の骨を残す顎骨保存療法を行った場合は再発率が高くなりやすいとされ、再発を予防するために広い範囲を切除するか、再発の可能性があるとしてもなるべく侵襲性を抑えて身体への負担を抑えた治療を行うかなどは、医師とよく相談して決定する必要があります。 再発の場合には再度手術治療などが必要になりますが、定期的に診察を受けていれば、再発を早期に見つけることができるため、身体への負担を抑えた治療を受けやすいといえます。

編集部まとめ

顎骨腫瘍とは顎の骨にできる腫瘍のことで、エナメル上皮腫や歯牙種などの良性のものの場合と、扁平上皮がんや骨肉腫などの悪性のものの両方があります。

顎骨腫瘍の治療は手術による腫瘍の摘出が基本であり、しっかりと腫瘍を除去することができれば、病気を完治させることが可能です。

顎骨腫瘍は自覚症状が現れにくく、症状が進行してしまうと歯の脱落などさまざまなトラブルにつながる可能性もある病気ですので、顎周囲の腫れや痛みといった気になる症状がある方は、早めに歯科口腔外科の診療を受けるようにしましょう。

病気の早期発見、そして身体への負担が少ない早期治療を行うためには、歯科口腔外科の診療を取り扱う歯科医院での定期的な歯科検診などを利用することもおすすめです。

参考文献