口腔がんをはじめ、がんの進行状況を示すものとしてステージという言葉を聞いたことがあると思います。

口腔がんはその病気の状態などによってステージがわけられていて、ステージによって必要な治療法や、健康面へのリスクなどが異なります。

この記事は、口腔がんのステージがどのように決まるのかや、口腔がんの治療法などについて解説します。

口腔がんとは

口腔がんは、お口のなかにできるがんの総称で、舌にできる舌がんや、歯肉にできる歯肉がんなど、さらに詳細な分類をすることもできます。

喫煙や飲酒といった習慣があると発生しやすくなるといわれ、日本では60代に多く、女性よりも男性の方が発症しやすいとされています。

特に喫煙は口腔がんのリスクを引き上げる要因として考えられていて、非喫煙者と比べて、喫煙者の口腔がん罹患リスクは5倍にもなるといわれています。

発症者数の割合は、がん全体のなかでは1%程度と高いわけではありませんが、高齢化に伴い罹患率なども増加傾向にあり、注意が必要ながんの一つです。 なお、舌より奥側にできるがんは咽頭がんと呼ばれ口腔がんと区別されますが、口腔がんや咽頭がんなどのがんを、総称して頭頚部がんと呼ぶこともあります。

口腔がんの種類と症状

口腔がんは、がんが生じる部位によってさらに細かな分類をすることができます。

それぞれの種類や症状について解説します。

舌がん

舌(ぜつ)がんは、舌にできるがんで、口腔がんのなかでも特に発生頻度が高く、口腔がん全体の約60%を占めるとされています。

舌がんは多くの場合で側縁部と呼ばれる舌の側面に発生し、初期症状では痛いなどの自覚症状も出にくいため、気が付かないうちに進行してしまうこともあります。

がんが進行していくのに伴って周囲の組織が固くなったり、潰瘍ができたりするようになり、場合によっては痛みや出血を伴うようになります。

その症状が舌にできる口内炎も似ていることから、口内炎だと思い込んで症状を放置し続け、なかなか治らないので診察を受けてみて、はじめて舌がんであることを知るといったケースもあります。

舌は味を感じる機能のほか、食事を飲み込む際や会話でも重要な役割を担う器官であり、症状が進行して切除が必要な範囲が広がると、日常生活に大きな影響を及ぼしやすくなります。

歯肉がん

歯肉がんは歯茎にでるがんで、上の歯茎にできた場合を上顎歯肉(じょうがくしにく)がん、舌の歯茎でのがんを下顎歯肉(かがくしにく)がんとそれぞれ呼びます。

上顎歯肉がんと下顎歯肉がんの2つを足し合わせると、口腔がん全体の約20%ほどを占めるとされていて、口腔がんのなかでは舌がんに次いで罹患率が高いがんです。

歯茎は、すぐ下に顎の骨があるため、治療を行う際には顎の骨の一部も切除する必要が生じやすく、顔の輪郭や食事機能に影響を与えやすいがんです。

口底がん

舌と下顎の歯茎の間の部位にできるがんを、口底(こうてい)がんまたは口腔底(こうくうてい)がんとよびます。

口腔がんのなかでは発生頻度が低く、口腔がん全体の10%程度です。

初期段階ではやはり自覚症状が現れにくく、舌の下側に白色や赤色の病変がみられるだけといった場合もあり、気が付かないまま進行しやすいといえます。

進行すると口腔底に潰瘍が生じたり、出血や痛みが出てくるようになってきます。ただし、この段階でも口内炎と勘違いされやすく、時間が経ってもなかなか治らないことから、詳細な検査を受けて初めて口腔がんであることが判明するというケースもあります。

頬粘膜がん

頬の内側の粘膜にできるがんを、頬粘膜(きょうねんまく)がんといいます。

発生頻度は口腔がん全体の10%程度で、口底がんと同程度の発生頻度です。

初期段階では自覚症状が現れにくく、症状が進行して痛みや潰瘍が生じても、口内炎と思われて適切なケアが行われずに進行してしまいやすい口腔がんです。

治療を行う場合はがんの周囲ごと組織を切り取りますが、転移が起こっておらず、そこまで重度に進行していなければ頬の粘膜や頬の切除のみですむため、口腔がんのなかでは治療後の生活に対する影響が大きくなりにくいがんといえます。

口蓋がん

口のなかの上顎の天井部分にできる口腔がんは口蓋(こうがい)がん、または硬口蓋(こうこうがい)がんと呼ばれます。

発生頻度は口腔がん全体の3%ほどと低く、とてもまれです。

ほかの口腔がんと同様に、初期段階では自覚症状が現れにくく、進行すると潰瘍や痛みといった症状が現れます。

口腔がんのステージ

口腔がんは、TNM分類と呼ばれる方法で、ステージⅠからステージⅣという4つのステージに区分されています。 TNM分類は、腫瘍を意味するTumor、リンパ節を意味するLymph node、転移を意味するMetastasisという言葉の頭文字をとったもので、腫瘍のサイズや転移状況などによって分類が行われます。腫瘍のサイズは、直径と深さで判断され、腫瘍の直径が小さくても、深くまで進行している場合は治療の難易度も上がることから、より高いステージと判断されやすくなります。

それぞれのステージ毎のがんの状態は下記のとおりです。

ステージⅠ

ステージⅠは、口腔がんの発生初期段階を表すステージです。

がんの最大径が2cm以下であり、かつ深さが5㎜以下と、浅くまでしか広がっていないがんがこれに該当します。

舌がんがステージⅠで見つかって治療を開始した場合、5年生存率は90%以上とされていて、身体への負担が少なく、再発などのリスクを抑えた治療が期待しやすくなります。

ステージⅡ

がんが進行して、最大径が2cm以下で深さが5㎜を超えるか、最大径が2cmより大きく4cm以下で、深さが10㎜以下の場合は、ステージⅡと診断されます。

ステージⅡまではリンパ節やほかの臓器への転移がない状態で、治療は口腔がんを周辺の組織ごと切除する形で行われます。

ステージⅡまで舌がんが進行してしまうと、5年後生存率が80%ほどに下がるといわれていて、とにかく早い段階での発見と治療が大切であることがわかります。

ステージⅢ

ステージⅢは、頸部リンパ節への転移を伴うケースと、頸部リンパ節への転移がない場合の両方のパターンがあります。

頸部リンパ節への転移がない場合、腫瘍の最大径が2cmより大きく4cm以下で、深さが10mmを超える場合か、腫瘍の最大径が4cmを超え、深さが10㎜以下の場合がこのステージに該当します。 また、頸部リンパ節への転移があり、転移しているがんの最大径が3cm以下で同側だけの場合は、腫瘍の大きさがステージⅠやステージⅡと同じであっても、ステージⅢと診断されます。 頸部リンパ節への転移があると、がんが発生した組織の切除だけではなく、頸部郭清術という首のリンパ節やその周囲を切除する手術が必要となり、舌がんでは5年後生存率も60%ほどに下がります。

ステージⅣ

ステージⅢよりも大きながんや、リンパ節への転移が多かったり、大きかったりするもの、そしてリンパだけではなくほかの臓器への転移がある場合は、ステージⅣと診断されます。 なおステージⅣはさらに3つの段階にわかれ、ステージⅣA、ⅣB、ⅣCとされます。

ステージⅣのなかでもわかりやすいのはⅣCで、これは体内のほかの臓器に移転が確認された場合に診断されます。ⅣCはほかの臓器に転移してしまっているため、どの部分に転移が生じているかのすべてを確認することが難しく、完治を目指した治療が難しい状態です。 ⅣAやⅣBは腫瘍の大きさまたはリンパ節へ転移したがんの状態によって分類され、大きさはがんの直径が4cm、深さが10㎜を超えるような場合はⅣA、さらに進行して、噛むことに関連した筋肉や骨といった部分にまで広がると、ⅣBと判定されます。

または、リンパ節に転移したがんが2個以上になったり、転移したがんの最大径が3cmを超えてくるようになることでも、口腔がんのステージⅣと判定されます。

口腔がんのステージを決めるための検査方法

口腔がんのステージは、下記のような検査で診断されます。

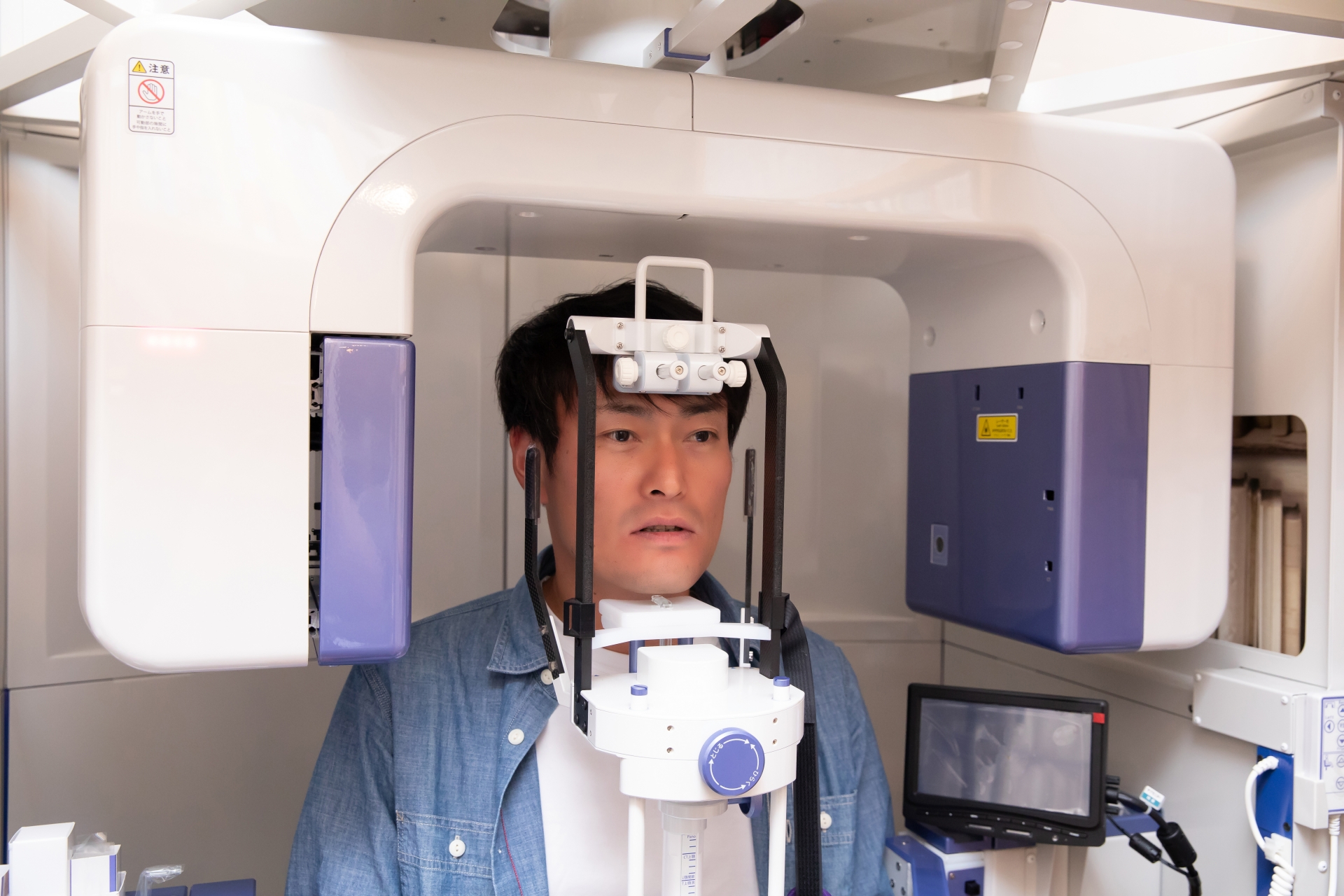

CT検査

CT検査は、複数方向からX線での撮影を行うことで、お口周囲の状態を立体的に撮影する検査方法です。

立体的にがん組織を撮影することで、がんの大きさや転移状況を詳しく診断することが可能です。

MRI検査

MRI検査は、X線ではなく、強い磁力を用いて立体的な画像診断を行う検査です。 CTと同様、がんの詳しい範囲やサイズを確認し、ステージを分類します。

超音波検査

超音波を身体にあてて、その反響でがんの有無などを調べる検査です。がんの広がりや転移の検査が可能で、X線による放射線被ばくの心配がありません。

PET検査

がん細胞はほかの細胞と比べてブドウ糖を多く取り込むという性質から、全身のがんを調べることができる検査方法です。

臓器のほか、骨への転移も見つけることが可能です。

口腔がんの治療方法

口腔がんが見つかった場合は、下記のような治療が行われます。

手術療法

口腔がん治療はまず、病巣の切除手術が行われます。

さまざまな検査によってがんが存在している部位を詳しく調べ、がんのサイズよりも少し大きめに病巣の組織を切除することで、がんの完治を目指します。

切除部位によっては手術後の日常生活に困難をきたすため、身体のほかの部位から皮膚や筋肉などを採取し、再建を行う手術が行われることもあります。

頸部郭清術

口腔がんは、首にある頸部リンパ節に転移しやすいことがわかっていて、リンパ節への転移がみられる場合、頸部郭清術という治療を行います。

頸部リンパ節に転移している腫瘍を、周囲の組織ごと取り除く治療で、明確に転移がなくても、予防的に行われることもあります。

放射線治療

がん細胞がある場所に対して放射線を照射し、がん細胞の縮小を目指す治療です。

手術でがんを取りきることができなかった場合や、リンパ節への転移がある場合に、手術と合わせて行うことが多いです。

がんの再発を予防するために行われることもあります。

抗がん剤

腫瘍の広がり方などから、手術による治療が難しいと診断された場合は、抗がん剤と放射線治療の組み合わせによる治療が選択されることもあります。

口腔がんを早期発見するために

上述のとおり、口腔がんは症状が軽いステージⅠなどの早い段階で見つけることができれば、5年後生存率も高く、身体に対して負担の少ない治療で完治を目指すことが可能です。

口腔がんを早期発見するためには、下記のような取り組みを行うとよいでしょう。

定期的にがん検診を受ける

口腔がんに限らず、がんの多くは、ある程度症状が進行するまで自覚症状が現れにくいものです。

がんの種類によっては、自覚症状がでるような段階では、すでに対応が難しい手遅れの状態であるとう場合もあります。

こうしたがんを早期に見つけるためには、定期的に専門的ながん検診を受けることが大切です。

血液検査やMRI検査、PET検査などで全身のがんを詳しく調べるがん検診を定期的に受けるようにすると、自覚症状が現れにくいがんも早期に発見しやすくなり、身体に負担の少ない治療での治癒を目指しやすくなります。

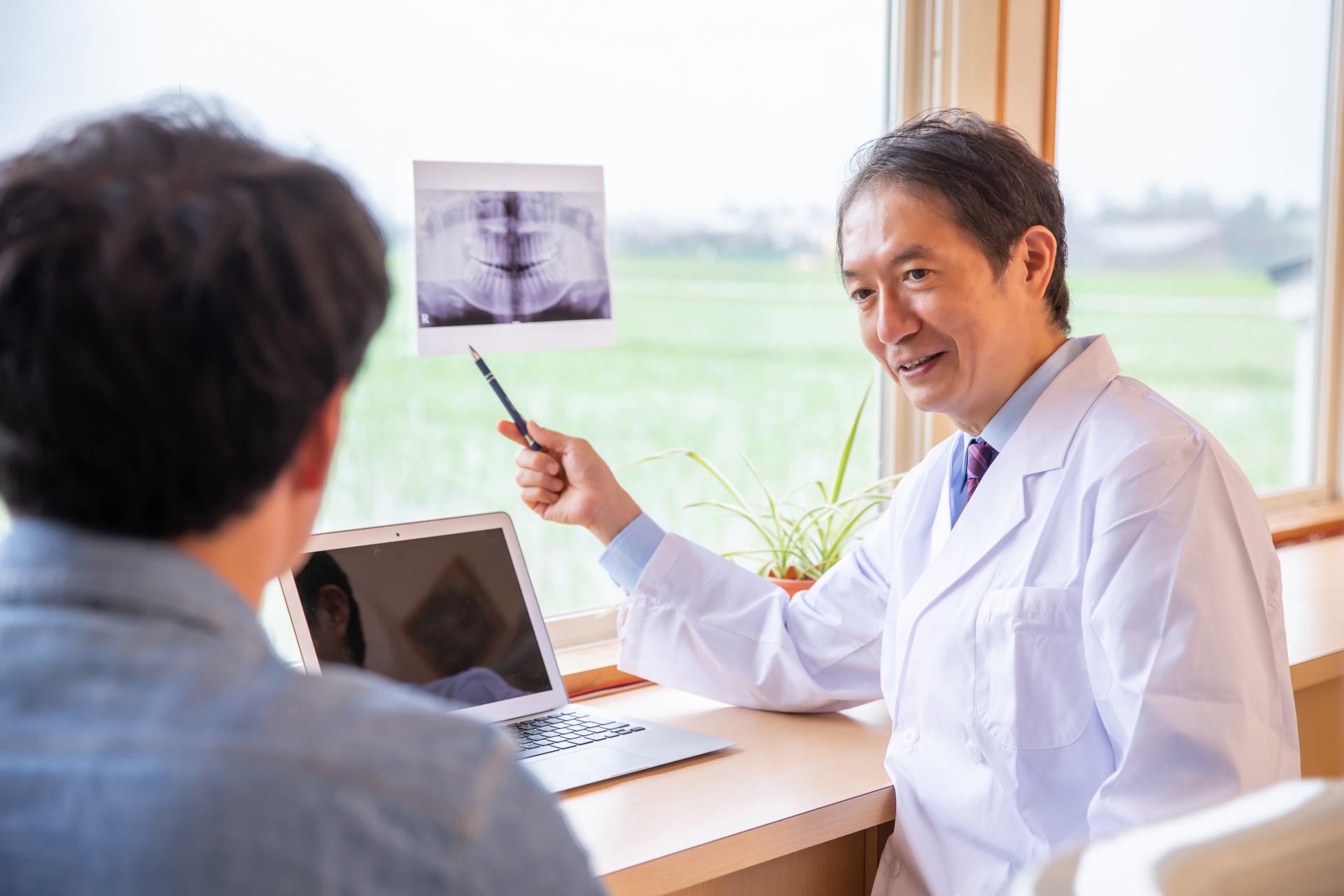

口腔外科などで歯科検診を受ける

口腔がんは、特に歯科口腔外科で専門的に取り扱う病気です。

口腔がんは、初期段階では粘膜のただれなど軽度な症状であることも多く、医師や歯科医師でも適切な見わけが難しい側面がありますが、歯科口腔外科での診療を専門的に行う歯科医師であれば、口腔がんについての診療経験が多く、適切な診断を受けやすいといえます。

歯の健康を守るためには定期的な歯科検診を受けることが大切ですが、口腔外科としての専門性の高い診療を行う歯科医院で定期的な検診をうけていれば、口腔がんの早期発見につながりやすいといえるでしょう。

治らない口内炎はすぐに歯科医院に相談する

口腔がんは、初期段階では口内炎と間違われやすい症状であることが一つの特徴です。

しかし、口内炎であれば遅くとも2週間以内には自然治癒していくものですので、2週間以上たっても治らない口内炎があるような場合には、すぐに歯科医院を受診するとよいでしょう。

まとめ

口腔がんは、腫瘍の大きさや転移状況などからステージⅠからステージⅣの4段階にわけられます。

ステージⅠであれば5年後生存率も高いのに対し、腫瘍が大きくなってステージが進行していくと、生存率が低下して治療の難易度が高くなってしまいます。

口腔がんはなるべく早めに病気を見つけ、早めに治療を行うことが大切なので、歯科口腔外科での定期的な歯科検診などを受け、病気の早期発見ができるようにしておきましょう。

参考文献